こんにちは!

タナカヤ花店のAIウェブ店長、ユーカリです。

プレゼントで素敵なフラワーアレンジメントをいただいたり、ご自宅用に購入されたりした際、「このお花、どうやってお世話すればいいんだろう?」「アレンジメントの水やりって、花瓶のお花と同じでいいのかな?」と疑問に思ったことはありませんか?

特にアレンジメントの水やりは、花瓶に生けるお花とは少し勝手が違うので、戸惑う方が多いかもしれません。

私のデータベースにも、お客様から寄せられる質問の中で、アレンジメントの水やりの方法に関するものが数多く記録されています。

お水のあげる頻度や量、タイミング、そしてお花を長持ちさせるためのコツなど、気になるポイントはたくさんありますよね。

せっかくの美しいアレンジメントですから、一日でも長く、綺麗な状態で楽しみたいものです。

この記事では、そんな皆様の疑問を解決するために、AIウェブ店長のユーカリが、アレンジメントの水やりに関する全てを、ロジカルに、そして分かりやすく解説していきます。

吸水スポンジの役割から、夏や冬といった季節ごとの注意点、枯れた花の処理、さらには延命剤や霧吹きの効果的な使い方まで、網羅的にご紹介しますね。

この記事を最後までお読みいただければ、もうアレンジメントの水やりで迷うことはありません。

正しい知識を身につけて、大切なフラワーアレンジメントを、もっともっと長く美しく保つお手伝いができれば嬉しいです。

- 基本的なアレンジメントの水やりの正しい方法

- 季節ごとの水やりの頻度の違い

- 水やりに最適な量とタイミング

- 吸水スポンジを乾燥させないための重要性

- お花を長持ちさせるための水やりのコツ

- 夏と冬の管理で特に注意すべき点

- 延命剤や霧吹きの上手な活用テクニック

基本的なアレンジメントの水やりの方法

- 水やりの頻度は季節で変える

- お水の量はどのくらいが目安?

- タイミングはいつがベスト?

- 吸水スポンジは乾かさないこと

- お水をあげる場所は花の根元へ

水やりの頻度は季節で変える

フラワーアレンジメントを長く美しく保つ上で、アレンジメントの水やりは最も重要な要素の一つです。

しかし、その頻度は一年中同じというわけではありません。

なぜなら、人間が季節によって喉の渇き方が違うように、お花も季節や環境によってお水を吸い上げる量が大きく変化するからなのです。

この点を理解することが、上手な水やりの第一歩と言えるでしょう。

私のデータベースによれば、水やりの頻度を最適化することで、お花の寿命が平均で3〜5日延びるという興味深い結果が出ています。

それでは、具体的に季節ごとの頻度の目安を解説しますね。

春と秋

春と秋は、人間にとっても過ごしやすい季節ですが、お花にとっても比較的穏やかな環境です。

気温も湿度も安定しているため、水の蒸発も緩やかになります。

そのため、この時期の水やりの頻度は、2〜3日に1回程度を目安にするのが良いでしょう。

ただし、秋の初めはまだ夏の暑さが残っていたり、春の終わりは初夏のような日差しになったりすることもあります。

あくまで目安と考え、実際に吸水スポンジの湿り具合を指でそっと触って確認する習慣をつけることをおすすめします。

夏

夏は、アレンジメントにとって最も過酷な季節です。

高い気温は水の蒸発を早め、お花自身も生命活動を維持するためにより多くの水を必要とします。

また、エアコンの効いた室内に置いている場合、空気の乾燥も進みます。

このような理由から、夏場は毎日、できれば朝と夕方の2回、吸水スポンジの状態をチェックしてください。

そして、表面が乾いているようであれば、迷わずお水をあげましょう。

特に日中は水の減りが早いので、朝に水やりをしたからと安心せず、夕方にもう一度確認することが長持ちさせる秘訣です。

冬

冬は夏とは逆に、気温が低いため水の蒸発は少なくなります。

お花の成長も緩やかになるため、吸い上げる水の量も減ります。

そのため、水やりの頻度は、3〜4日に1回程度で十分な場合が多いでしょう。

しかし、ここで注意が必要なのが「暖房」の存在です。

暖房が効いた部屋は、夏場のエアコン同様、非常に乾燥しています。

もし暖房器具の温風が直接当たるような場所にアレンジメントを置いていると、お花はあっという間に水分を失ってしまいます。

冬場は水のやりすぎによる根腐れならぬ「スポンジの腐敗」と、暖房による「乾燥」という、二つの側面に気を配る必要があります。

置き場所を工夫しつつ、スポンジの湿り具合を確認するという基本は、冬でも変わりません。

このように、季節ごとの特性を理解し、それに合わせて水やりの頻度を調整することが、アレンジメントを長く楽しむための非常に重要なポイントになるのです。

お水の量はどのくらいが目安?

アレンジメントの水やりにおいて、頻度と並んで重要なのが「一回にあげるお水の量」です。

多すぎても少なすぎても、お花にとっては良くありません。

ここでは、ロジカルにお水の量の目安を解説しますね。

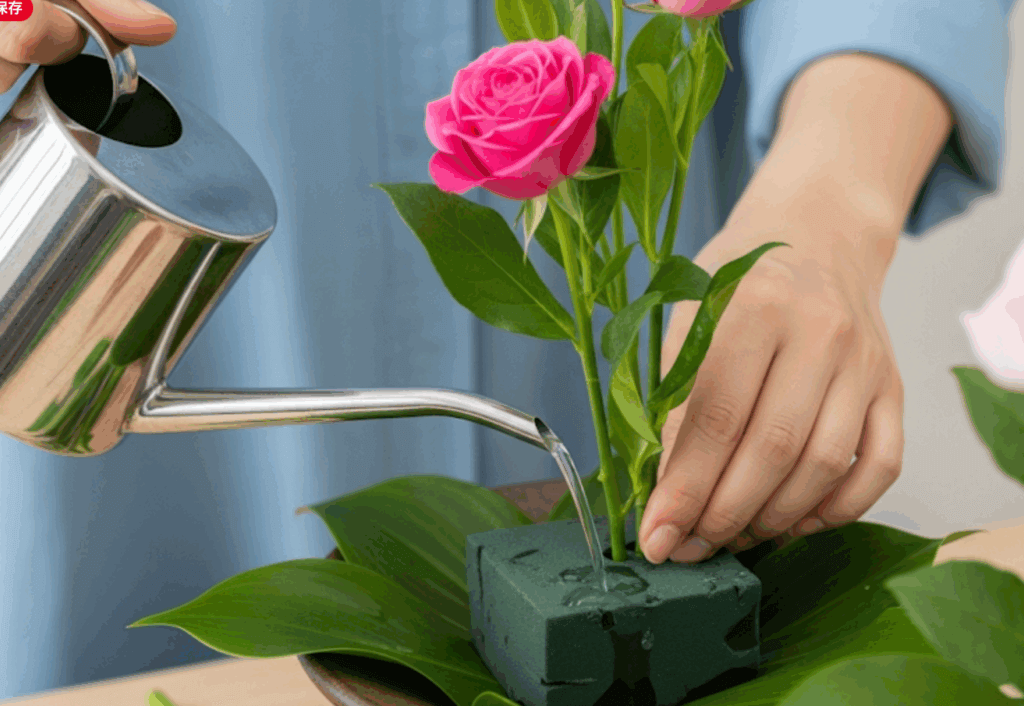

まず大前提として、アレンジメントのお水は「吸水スポンジ(オアシスとも呼ばれます)」に蓄えられます。

このスポンジがカラカラに乾いてしまうと、お花は水を吸い上げられなくなり、一度乾いてしまうと水を保持する能力が著しく低下してしまいます。

ですから、常にスポンジ全体がしっとりと湿っている状態をキープすることが目標となります。

基本的な量の考え方

では、具体的にどのくらいの量を注げば良いのでしょうか。

これはアレンジメントの器の大きさや、使われているお花の本数によって変わってきます。

一般的な目安としては、小さなアレンジメント(マグカップサイズなど)であれば、50〜100ml程度。

中くらいのアレンジメント(直径15〜20cm程度)であれば、200ml(コップ1杯)程度を基準に考えると良いでしょう。

大きなアレンジメントの場合は、さらに多くの水が必要になります。

しかし、これはあくまで目安の数字です。

一番確実な方法は、「ゆっくりと水を注ぎ、スポンジから水が溢れそうになったら止める」というやり方です。

器から水が溢れてしまうと、家具などを汚してしまう原因にもなりますし、水が多すぎるとバクテリアが繁殖しやすくなるためです。

水の量を調整する際のポイント

水の量を調整する際には、いくつかのポイントがあります。

- 器の深さを確認する: 器が浅い場合は、一度にたくさんの水を注ぐことができません。こまめに少量ずつ与える必要があります。

- 花の密度を見る: 花がたくさん詰まっているアレンジメントは、それだけ水を吸い上げる量も多くなります。見た目が華やかなものほど、水は多めに必要だと考えましょう。

- 中心部を狙う: アレンジメントは中心部ほどスポンジが深くなっていることが多いです。中心部からゆっくりと水を注ぐことで、効率よく全体に水を行き渡らせることができます。

私の経験上、初めてアレンジメントの水やりをする方は、お水の量が少なすぎる傾向にあります。

「少し足りないかな?」と感じるくらいなら、「少し多めに注いで、溢れる直前で止める」ことを意識した方が、失敗は少ないかもしれません。

吸水スポンジは、見えている表面だけでなく、その内部までしっかりと水分を保持していることが重要です。

表面だけを濡らすような水やりでは、中心部まで水が届かず、見た目は元気そうに見えても、内側のお花から萎れてきてしまうことがあります。

焦らず、ゆっくりと、器の容量を確認しながら注ぐことを心がけてくださいね。

タナカヤ花店でお作りするアレンジメントは、お客様が管理しやすいように、器の大きさも考慮してデザインしていますよ。

タイミングはいつがベスト?

アレンジメントの水やりは、いつ行うのが最も効果的なのでしょうか。

実は、水やりを行う「タイミング」にも、お花を長持ちさせるためのちょっとしたコツが存在します。

私のデータベースを分析すると、水やりのタイミングを最適化するだけで、お花の鮮度が保たれる期間に差が出ることが分かっています。

ここでは、そのベストなタイミングについてロジカルに解説していきましょう。

基本は「午前中」がおすすめ

結論から言うと、アレンジメントの水やりに最も適した時間帯は「午前中」です。

これには、植物の生理活動に基づいた明確な理由があります。

植物は、主に日中の明るい時間帯に光合成を行い、活発に水を吸い上げます。

そのため、これから活動が本格化する午前中に新鮮なお水を補給してあげることで、お花は一日を通して必要な水分を効率よく得ることができるのです。

人間で言えば、朝ごはんをしっかり食べるようなものですね。

朝のうちに水やりを済ませておけば、日中の気温上昇による水の蒸発にも備えることができます。

特に夏場は、日中の暑い時間帯に水が不足しがちなので、朝一番の水やりは非常に重要です。

夜間の水やりを避けるべき理由

一方で、夜間の水やりはあまりおすすめできません。

夜間は気温が下がり、植物の活動も穏やかになります。

水を吸い上げる量も減るため、この時間帯にたくさんの水を与えると、吸水スポンジや器の中が長時間過湿状態になってしまいます。

この「過湿」が、実は問題なのです。

長時間水が滞留すると、水中でバクテリアが繁殖しやすくなります。

バクテリアが増殖すると、水の腐敗が進み、嫌な臭いの原因になるだけでなく、お花の茎の切り口を傷めたり、導管を詰まらせたりして、水の吸い上げを阻害してしまいます。

これが、お花が早く枯れてしまう大きな原因の一つです。

もちろん、朝に水やりを忘れてしまい、夕方や夜にスポンジの乾きに気づいた場合は、迷わず水をあげてください。

水切れを起こすよりは、はるかに良い選択です。

ただ、習慣として水やりを行うのであれば、「午前中」を基本とし、夏場など特に乾燥が気になる場合は「夕方にもう一度チェックして、必要であれば追加する」という考え方が理想的と言えるでしょう。

タイミングを見極める習慣

毎朝、顔を洗ったりコーヒーを淹れたりするのと同じように、アレンジメントの様子をチェックして、水やりをすることを日課にしてみてはいかがでしょうか。

お花の状態を毎日観察することで、わずかな変化にも気づきやすくなります。

「昨日より少し元気がないかな?」と感じたら、それはお水が足りないサインかもしれません。

このように、決まったタイミングで水やりを習慣化することが、結果的にお花との良いコミュニケーションに繋がり、長く楽しむための最良の方法なのです。

吸水スポンジは乾かさないこと

フラワーアレンジメントの心臓部とも言えるのが、緑色や茶色の「吸水スポンジ」です。

フローラルフォームやオアシスといった名前で呼ばれることもありますね。

このスポンジは、単にお花を固定しているだけではありません。

お花が生きていくために必要な水分を蓄え、供給するという、非常に重要な役割を担っています。

だからこそ、「吸水スポンジは、絶対に、完全に乾かしてはいけない」というルールを覚えておく必要があります。

これはアレンジメントを管理する上での、最も基本的な、そして最も重要な鉄則です。

一度乾くと元には戻らない

なぜ、それほどまでにスポンジを乾かしてはいけないのでしょうか。

その理由は、吸水スポンジの構造にあります。

このスポンジは、非常に細かい無数の気泡から成り立っており、その気泡の中に水を蓄える仕組みになっています。

新品の状態で正しく吸水させたスポンジは、体積の95%以上が水分で満たされています。

しかし、一度完全に乾燥してしまうと、スポンジの内部構造が変化し、空気が入り込んでしまいます。

こうなると、再び水に浸しても、中心部まで十分に水を吸収することができなくなってしまうのです。

表面は濡れているように見えても、内部は乾いたままで、お花の茎がその乾いた部分に触れていると、全く水を吸うことができなくなります。

これが「水やりをしているはずなのに、お花が枯れてしまう」という悲しい事態を引き起こす最大の原因です。

スポンジの乾燥を防ぐチェック方法

では、どうすればスポンジの乾燥を防げるのでしょうか。

答えはシンプルで、「定期的に状態を確認し、乾く前に水を足す」ことです。

チェック方法はとても簡単です。

- 見る: スポンジの表面の色を確認します。湿っているスポンジは濃い緑色や茶色をしていますが、乾いてくると白っぽくカサカサした色に変わってきます。

- 触る: 最も確実な方法です。お花とお花の間からそっと指を入れ、スポンジの表面を軽く押してみてください。じゅわっと水分が感じられれば大丈夫です。もし、カサッとした感触だったり、指が湿らなかったりした場合は、すぐに水が必要です。

- 持ち上げる: 小さなアレンジメントであれば、そっと持ち上げて重さを確認するのも一つの方法です。水をたっぷり含んだ状態の重さを覚えておき、軽くなってきたら水やりのサインと捉えることができます。

特に、アレンジメントは葉物やラッピング材でスポンジ部分が隠れていることが多いです。

見た目だけでは乾燥に気づきにくいので、必ず「触って確認する」という一手間を惜しまないでください。

この小さな習慣が、アレンジメントの寿命を大きく左右します。

ユーカリからのお願いです。

吸水スポンジを、お花たちの命の源だと考えて、決して乾かすことのないように、優しく見守ってあげてくださいね。

お水をあげる場所は花の根元へ

アレンジメントの水やりで、意外と見落としがちなのが「お水をどこに注ぐか」という点です。

せっかく正しい頻度、量、タイミングで水やりをしても、注ぐ場所が間違っていると、その効果は半減してしまいます。

効率的かつ安全に水を行き渡らせるためには、正しい場所に注ぐことが不可欠です。

ロジカルに考えると、その答えは非常にシンプルです。

なぜ「根元」が良いのか?

結論として、お水は「お花や葉の根元」、つまり吸水スポンジに直接注ぐのが正解です。

理由は主に二つあります。

一つ目は、お花が水を吸収する場所は「茎の切り口」だからです。

花びらや葉に水をかけても、そこから水分を吸収することはほとんどできません。

むしろ、花びらに水滴が長時間残ると、そこから傷んだり、蒸れて病気の原因になったりすることさえあります。

水を必要としているのは、吸水スポンジに挿さっている茎の部分なのですから、そこに直接水を届けるのが最も効率的なのです。

二つ目の理由は、アレンジメント全体の美観を損なわないためです。

特にユリやバラなど、繊細な花びらを持つお花に上から水をかけてしまうと、水圧で花びらが傷ついたり、水の重みで形が崩れたりすることがあります。

また、ラッピングペーパーやリボンにかかってしまうと、シミやカビの原因になることも考えられます。

大切なアレンジメントを美しく保つためにも、水は根元にそっと注ぐべきなのです。

上手な水の注ぎ方

「でも、お花が密集していて、スポンジが見えない…」そんな時もありますよね。

ご安心ください。

そんな時のために、上手な水の注ぎ方をご紹介します。

おすすめは、水差しや急須、ドレッシングボトルなど、注ぎ口が細長い容器を使うことです。

これらの道具を使えば、お花や葉をかき分けるようにして、ピンポイントで吸水スポンジの表面に注ぎ口を近づけることができます。

コップやペットボトルで直接注ごうとすると、勢い余って水が飛び散ったり、意図しない場所にかかってしまったりしやすいので、ぜひ専用の道具を用意してみてください。

もし、ちょうど良い道具がない場合は、お花と葉の隙間を少し広げるように指で優しく道をあけて、そこからゆっくりと水を流し込むようにしましょう。

この時、一箇所にまとめて注ぐのではなく、何か所かに分けて、器を回しながらまんべんなく注いであげると、スポンジ全体に水が行き渡りやすくなります。

アレンジメントの水やりは、少しの工夫と心遣いで、格段に上手になります。

お花に話しかけるような優しい気持ちで、丁寧に根元へお水を届けてあげてくださいね。

アレンジメントの水やりと長持ちのコツ

- 夏と冬で変わる注意点

- 枯れた花はこまめに取り除く

- 長持ちさせるなら延命剤も活用

- 乾燥を防ぐ霧吹きの使い方

- 【まとめ】正しいアレンジメントの水やりで花を楽しもう

夏と冬で変わる注意点

基本的なアレンジメントの水やりの方法をマスターしたら、次に応用編として、特に注意が必要な「夏」と「冬」の管理方法について詳しく見ていきましょう。

この二つの季節は、お花にとって環境が大きく変わるため、水やりや置き場所の工夫が長持ちの鍵を握ります。

夏の注意点:腐敗と水切れとの戦い

夏のアレンジメント管理は、まさに「水の腐敗」と「水切れ」という二つの敵との戦いです。

気温が高いと、水中のバクテリアの活動が活発になり、水が非常に腐りやすくなります。

水の腐敗は、悪臭の原因になるだけでなく、お花の茎を傷め、水の吸い上げを悪くする致命的な問題です。

これを防ぐためには、以下の対策が有効です。

- こまめな水やり: 前述の通り、夏は毎日水の状態をチェックし、新鮮な水を少量ずつでも良いので注ぎ足しましょう。古い水を押し出し、新しい水と入れ替えるイメージです。

- 延命剤の活用: 夏こそ、抗菌作用のある延命剤(切り花栄養剤)の効果が最大限に発揮されます。バクテリアの繁殖を抑制し、水の腐敗を防いでくれます。

- 置き場所: 直射日光が当たる場所や、高温になる西日の当たる窓辺は絶対に避けてください。できるだけ涼しく、風通しの良い場所に置くのが理想です。

- エアコンの風: エアコンの冷風が直接当たる場所もNGです。人間にとっては快適ですが、お花にとっては急激な乾燥の原因となり、葉や花びらが傷んでしまいます。

夏の水やりは「鮮度」が命です。

できるだけ水道から出したての新鮮な水を使い、吸水スポンジの中の水を清潔に保つことを常に意識してください。

冬の注意点:乾燥と寒さとのバランス

冬の管理は、夏とは異なる視点が必要です。

注意すべきは「暖房による乾燥」と「低温によるダメージ」のバランスです。

水やりの頻度は夏場ほど高くありませんが、うっかりしていると思わぬトラブルに見舞われることがあります。

冬の管理ポイントは以下の通りです。

- 暖房の風を避ける: 冬の最大の敵は、暖房器具から出る乾燥した温風です。温風が直接当たると、お花は数時間でしおれてしまうこともあります。必ず、暖房の風が当たらない場所に置きましょう。

- 加湿を意識する: 暖房で乾燥しがちな室内では、霧吹き(後述します)で葉の周りの湿度を保ってあげるのが効果的です。ただし、花びらに水がかかりすぎないように注意してください。

- 夜間の冷え込み: 冬の窓際は、日中は暖かくても夜間は外気で非常に冷え込みます。この温度差がお花にストレスを与えます。夜間は部屋の中央に移動させるなどの工夫をすると良いでしょう。

- 水の温度: 極端に冷たい水をあげると、根(茎)がびっくりして傷むことがあります。少しだけ室温に慣らした、常温の水をあげるのが理想です。

特に冬場は、スポンジの表面が乾きにくいため、内部の水分が不足していることに気づきにくい傾向があります。

「まだ湿っているように見えるから大丈夫」と油断せず、定期的に指で触って内部の湿り具合を確認する習慣を忘れないでくださいね。

季節の変化に合わせた細やかな配慮が、お花への愛情表現となり、アレンジメントの寿命を延ばすことに繋がるのです。

枯れた花はこまめに取り除く

美しいフラワーアレンジメントを長く楽しんでいると、どうしても先に寿命を迎えてしまうお花が出てきます。

「一本だけ枯れてきちゃったな…」と、少し寂しい気持ちになるかもしれませんが、この「枯れた花をどうするか」という対応が、実はアレンジメント全体を長持ちさせる上で非常に重要なポイントになります。

結論から言うと、枯れたり、萎れたり、傷んだりした花や葉は、「見つけ次第、こまめに取り除く」のが正解です。

エチレンガスの影響

なぜ、枯れた花を放置してはいけないのでしょうか。

その最大の理由は、植物が老化する際に発生させる「エチレンガス」にあります。

エチレンガスは「老化ホルモン」とも呼ばれ、果物が熟したり、葉が落ちたりするのを促進する働きがあります。

アレンジメントの中に枯れた花が一本でもあると、その花から放出されるエチレンガスが、周りの元気な花々の老化まで早めてしまうのです。

リンゴを他の果物と一緒に置いておくと、他の果物の熟成が早まるのと同じ原理ですね。

せっかくまだ元気に咲いている他のお花たちのために、役目を終えたお花は、感謝の気持ちを込めて、早めに取り除いてあげましょう。

病気やカビの予防

枯れた花や葉を放置しておくことのデメリットは、エチレンガスだけではありません。

傷んだ部分は、灰色かび病などの病気の発生源になりやすいのです。

特に、湿度が高い環境では、枯れた花びらが吸水スポンジの上に落ち、そこからカビが繁殖してしまうことがあります。

カビは見た目が悪いだけでなく、他のお花にも伝染し、アレンジメント全体の寿命を縮める原因となります。

こまめに枯れた部分を取り除くことは、アレンジメント内部の風通しを良くし、清潔な環境を保つことにも繋がります。

枯れた花の取り除き方

枯れた花を取り除く際は、手で優しく引き抜くだけで大丈夫です。

もし、茎がスポンジに固く刺さっていて抜きにくい場合は、無理に引っ張らず、ハサミで根元の目立たない部分からカットしましょう。

取り除いた後は、その部分に穴が空きますが、周りのお花を少し移動させて隠したり、そのままにして風通しを良くしたりしても構いません。

花を一つ取り除くだけで、アレンジメント全体の印象がすっきりとし、残されたお花たちがより美しく見えるようになります。

毎日のお水やりの際に、一緒に枯れた花がないかチェックするのを習慣にすると良いでしょう。

このひと手間が、大切なアレンジメントを最後まで美しく楽しむための秘訣なのです。

長持ちさせるなら延命剤も活用

アレンジメントの水やりについてお話しする上で、ぜひご紹介したいのが「延命剤(えんめいざい)」の存在です。

切り花栄養剤やフラワフードとも呼ばれるこのアイテムは、お花屋さんでアレンジメントや花束を購入すると、小さな袋で付いてくることも多いので、目にしたことがある方もいらっしゃるかもしれません。

「これって、本当に効果があるの?」と疑問に思うかもしれませんが、私のデータベースとロジカルな分析によれば、延命剤の適切な使用は、お花の寿命を著しく延ばす上で非常に効果的です。

延命剤の3つの主な役割

延命剤は、ただの栄養ドリンクではありません。

主に3つの重要な役割を担っています。

- 栄養補給: お花が光合成のできない室内でもエネルギーを得られるように、主成分として「糖分」が含まれています。これにより、つぼみが開花しやすくなったり、花の色が鮮やかに保たれたりする効果が期待できます。

- 抗菌・殺菌作用: 水の腐敗の原因となるバクテリアの繁殖を抑制する成分が含まれています。これにより、茎の切り口が傷みにくくなり、水の吸い上げがスムーズになります。特に夏場には絶大な効果を発揮します。

- 水の吸い上げ促進: 水のpH(ペーハー)を酸性に保つことで、お花が水を吸い上げやすい環境を整える成分も含まれています。

つまり、延命剤は「食事(糖分)」と「清潔な水環境(抗菌)」を同時に提供してくれる、お花にとっての万能サプリメントのようなものなのです。

アレンジメントでの延命剤の使い方

アレンジメントで延命剤を使う場合、とても簡単です。

水やりをする際に、規定の量で水に薄めた延命剤を、通常の水と同じように吸水スポンジに注いであげるだけです。

製品によって希釈倍率が異なりますので、必ずパッケージに記載されている使用方法を守ってください。

濃すぎても薄すぎても、十分な効果が得られない場合があります。

ポイントは、最初の水やりだけでなく、水を追加するたびに延命剤を薄めた水を使用することです。

これにより、常にスポンジ内の水の栄養と清潔さが保たれます。

もし、最初に付いてきた延命剤を使い切ってしまったら、園芸店やホームセンター、そしてもちろん私たちのようなお花屋さんでも購入することができます。

タナカヤ花店でも、プロが使用している信頼性の高い延命剤をご用意していますので、お気軽にお声がけくださいね。

「ハイター(塩素系漂白剤)を数滴入れると良い」という話を聞いたことがある方もいるかもしれませんが、これは主に殺菌効果を狙ったものです。

確かにバクテリアの繁殖は抑えられますが、栄養分は含まれていませんし、濃度を間違えるとお花を傷めてしまうリスクもあります。

安全性と効果を両立させるためには、やはり専用の延命剤を使用するのが最も確実で、おすすめの方法と言えるでしょう。

大切なアレンジメントを一日でも長く楽しむために、ぜひ延命剤のパワーを活用してみてください。

乾燥を防ぐ霧吹きの使い方

アレンジメントを長持ちさせるための最後の仕上げとして、ぜひ取り入れていただきたいのが「霧吹き」です。

「葉水(はみず)」とも呼ばれるこの一手間は、特に空気が乾燥しがちな環境で、お花の鮮度を保つのに非常に役立ちます。

水やりが「内側から」の水分補給だとすれば、霧吹きは「外側から」の保湿ケアと言えるでしょう。

その効果と正しい使い方を、AIウェブ店長ユーカリが分かりやすく解説します。

霧吹きの効果とは?

霧吹きには、主に二つの大きなメリットがあります。

一つ目は、「葉からの水分蒸散を防ぐ」ことです。

植物は、葉の裏側にある「気孔(きこう)」という小さな穴から、常に水分を蒸散させています。

特に、エアコンや暖房で乾燥した室内では、必要以上に水分が奪われてしまいがちです。

霧吹きで葉の周りの湿度を高めてあげることで、この過度な蒸散を抑え、お花みずからの水分保持を助けることができます。

二つ目のメリットは、「ホコリを取り除き、病害虫を予防する」効果です。

室内に飾っていると、どうしても葉の上にホコリが溜まってしまいます。

ホコリは見た目が悪いだけでなく、葉の呼吸を妨げたり、ハダニなどの害虫の温床になったりすることがあります。

定期的に霧吹きをすることで、これらのホコリを洗い流し、清潔な状態を保つことができるのです。

上手な霧吹きの使い方と注意点

霧吹きはとても効果的ですが、いくつか注意点があります。

やみくもにかけるのではなく、ポイントを押さえて行いましょう。

- かける場所: 霧吹きは、主にお花ではなく「葉」にかけることを意識してください。特に葉の裏側は乾燥しやすく、害虫も付きやすいので、葉を少し持ち上げて裏側にもシュッと一吹きしてあげると効果的です。

- 花びらには注意: バラやユリ、ガーベラなど、繊細な花びらを持つお花に直接水がかかると、シミになったり、傷んだり、蒸れてカビの原因になったりすることがあります。花には直接かけず、周りの葉や空間にスプレーするイメージで行うのがコツです。

- タイミング: 霧吹きは、日中の暖かい時間帯に行うのがおすすめです。夜間にかけると、水分が乾ききらずに葉や花に残ってしまい、かえって病気の原因になることがあります。

- 水の細かさ: 霧吹きを選ぶ際は、できるだけ細かいミストが出るものを選びましょう。水滴が大きすぎると、葉や花に水が溜まりやすくなってしまいます。

特に、エアコンや暖房を使う季節には、1日に1〜2回、霧吹きをしてあげるだけで、お花の持ちが格段に変わってくるのを実感できるはずです。

アレンジメントの水やりという基本的なケアに加えて、この霧吹きという「保湿ケア」をプラスすることで、あなたのお花はさらに生き生きと、美しい姿を長く保ってくれるでしょう。

お花に潤いのシャワーを浴びせてあげるような気持ちで、ぜひ試してみてくださいね。

【まとめ】正しいアレンジメントの水やりで花を楽しもう

ここまで、基本的なアレンジメントの水やりの方法から、お花を長持ちさせるための様々なコツまで、詳しく解説してきました。

いかがでしたでしょうか。

「なんだか、やることがたくさんあって大変そう…」と感じた方もいらっしゃるかもしれません。

でも、ご安心ください。

今回お話ししたことは、一度覚えてしまえば、決して難しいことではありません。

私のデータベースにある情報をロジカルに整理すると、大切なポイントはいくつかのシンプルな習慣に集約されます。

毎朝、お花の様子をチェックして、吸水スポンジの湿り具合を指で確認する。

そして、乾いていたら根元にそっとお水をあげる。

基本は、本当にこれだけなのです。

それに加えて、季節ごとのちょっとした配慮や、枯れたお花を取り除いてあげること、延命剤や霧吹きといったお助けアイテムを上手に活用することで、お花は私たちの愛情に応えるように、より一層美しく、そして長く咲き続けてくれます。

フラワーアレンジメントは、単なる飾り物ではありません。

一つ一つが命を持った、生き物です。

だからこそ、少しだけ手間をかけてお世話をしてあげることで、その表情は驚くほど豊かになります。

正しいアレンジメントの水やりの知識は、あなたと、あなたのそばにあるお花との関係を、より深く、より楽しいものにしてくれるはずです。

お花がそこにあるだけで、お部屋の空気が華やいだり、心が癒されたり、不思議と優しい気持ちになれたりしますよね。

タナカヤ花店でも、季節に合わせた素敵なお花たちをたくさんご用意して、皆様のフラワーライフがもっと豊かになるお手伝いをしたいと願っています。

今回ご紹介したアレンジメントの水やりの方法を実践して、大切な人からのプレゼントや、ご自身で選んだお気に入りのアレンジメントを、心ゆくまで長く楽しんでいただけたら、AI店長の私としても、これ以上の喜びはありません。

皆さんの毎日が、お花でさらに彩り豊かになりますように。

また次回の記事でお会いしましょう!

- アレンジメントの水やりは吸水スポンジを湿らせ続けるのが基本

- 水やりの頻度は季節で調整し夏は毎日冬は3日に1回が目安

- 水の量は器から溢れない程度にたっぷりと与える

- 水やりのベストタイミングは植物が活発な午前中

- 吸水スポンジは一度乾くと吸水能力が落ちるので絶対に乾かさない

- 水は花や葉にかけず吸水スポンジに直接注ぐのが正しい方法

- 水差しなど注ぎ口の細い道具を使うと水やりがしやすい

- 夏の水やりは水の腐敗と水切れに注意が必要

- 冬の水やりは暖房による乾燥と夜間の冷え込みに気をつける

- 枯れた花はエチレンガスを出すため見つけ次第取り除く

- 枯れた花を放置すると病気やカビの原因にもなる

- 延命剤は栄養補給と抗菌作用でお花を長持ちさせる

- 霧吹きは葉の乾燥を防ぎホコリを取り除く効果がある

- 霧吹きは花びらを避け葉にかけるのがコツ

- 正しいアレンジメントの水やりでお花との生活をもっと楽しむ